透明导电薄膜材料是指兼具可见光波段的高透射率以及低电阻率的薄膜材料。通常透明导电薄膜在可见光波段的平均透射率大于80%,电阻率低于10-3 ?·cm。透明导电薄膜材料对微波有着明显的衰减和良好的电磁屏蔽的性能。目前,如何在有机玻璃衬底上制备高质量的透明导电膜以及如何进一步提高透明导电膜的光电性能得到了研究人员的广泛关注。

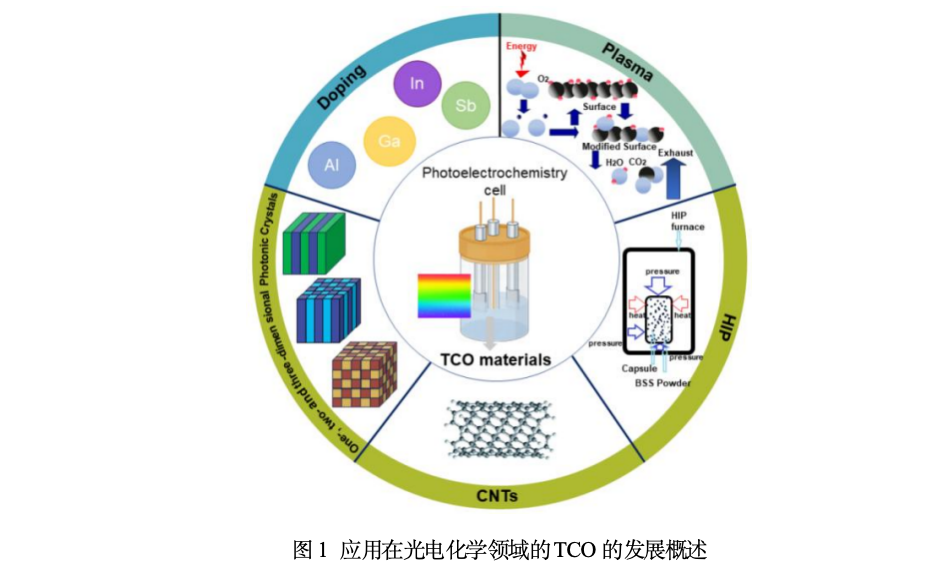

透明导电氧化物(Transparent Conductive Oxides,简称TCO)薄膜,广泛应用于各种光电器件中。常见的TCO薄膜主要分为氧化铟锡(ITO)薄膜、掺铝的氧化锌(AZO)薄膜、掺氟的氧化锡(FTO)薄膜、掺锑的氧化锡(ATO)薄膜、掺镓的氧化锌(GZO)薄膜、掺杂其他元素的氧化锌(ZnO)薄膜、钛氧化物(TiO2)基薄膜等。

ITO

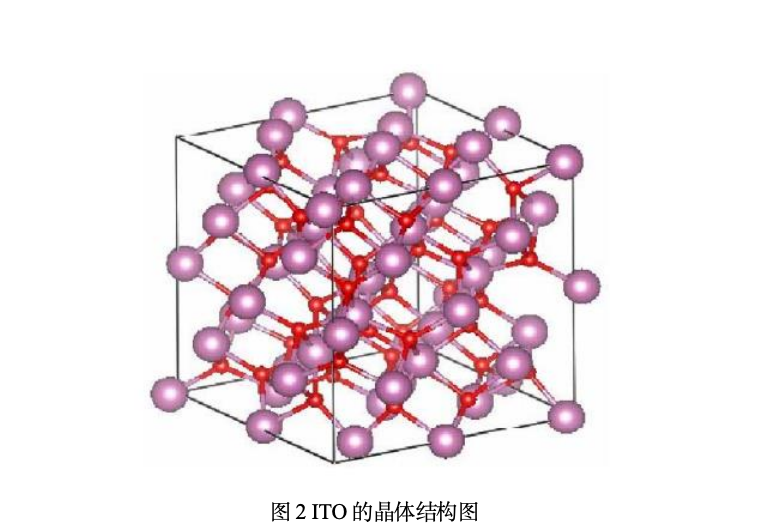

目前,在透明导电氧化物薄膜中,光电性能最为优越的是氧化铟锡(Indium Tin Oxide,ITO)薄膜。ITO的主要组成部分是氧化铟(In?O?)和氧化锡(SnO?),其晶体结构与氧化铟相似,属于立方晶系。在ITO中,氧化锡的引入对整体晶体结构的稳定性影响较小,但它极大地改变了材料的电学和光学性能。

ITO是一种高简并的n型宽禁带半导体,具有可见光波段的高透射率、高电导率、紫外波段吸收、红外波段高反射等特点,而且目前制备工艺成熟、制备薄膜质量高、化学稳定性强、硬度高耐磨性强,是一种良好的电磁屏蔽材料。此外,由于透明导电氧化物薄膜兼具优良的光电性能,还可以应用于液晶显示、太阳能电池等领域。

ITO的导电性极其优异,这主要归功于其高电子迁移率和低电阻率。铟掺杂的氧化锡通过引入自由电子,形成了高密度的载流子。更重要的是,铟具有相对较大的电子迁移率,这意味着自由电子在ITO内的移动速度较快,从而提高了材料的导电性能。

此外,ITO的低电阻率使其在透明导电材料中占据主导地位。其电阻率通常可低至10?? Ω·cm,这远低于大多数其他透明导电材料。这种低电阻率使ITO能够在更大面积上保持优异的导电性,特别适合用于大尺寸显示屏、触摸屏和OLED器件中。

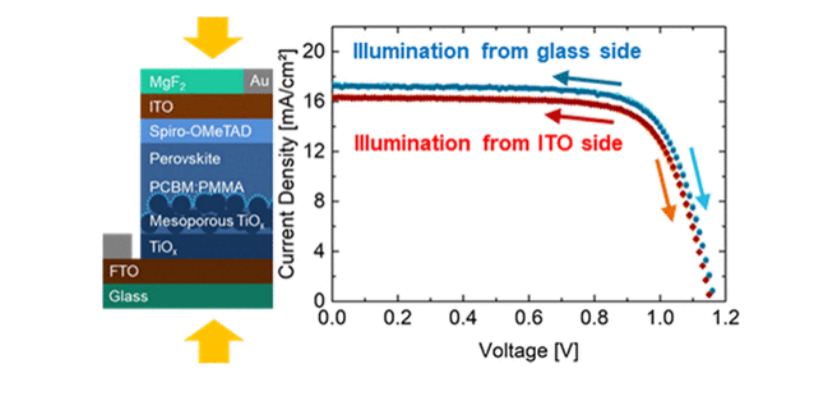

Bett等人制备了一种具有常规n-i-p结构的半透明钙钛矿太阳能电池,其中锡掺杂氧化铟(ITO)直接溅射在空穴导电材料Spiro-OMeTAD上,系统地改变了ITO工艺参数,如溅射功率、温度和腔室压力。研究发现,先以低溅射功率启动工艺,再提高到较高功率,可使性能略有改善。而提高腔室压力并未带来性能提升,温度优化则至关重要。从光学性能更优的玻璃侧照射,最佳器件实现了14.8%的效率,在四端叠层配置中,估算效率为24.2%。

图3 n-i-p结构的半透明钙钛矿太阳能电池。DOI: 10.1021/acsami.9b17241

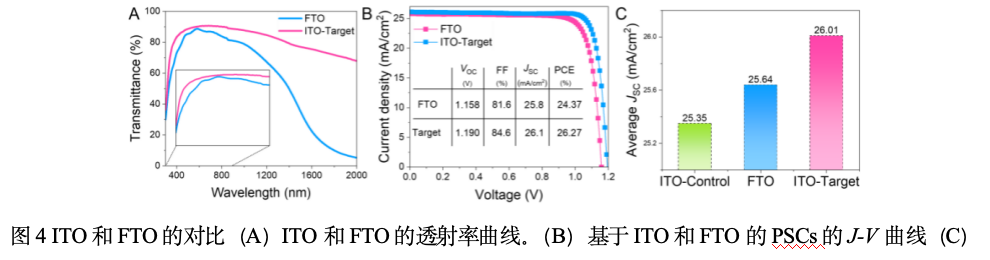

研究开发了一种溶液处理策略,可在15秒内实现ITO的完全羟基化。进一步的羟基化刻蚀还能在新暴露的ITO表面产生大量不配位的铟离子,通过形成配位键增强SAM锚定。羟基化刻蚀还能在ITO表面自发形成纳米抗反射结构,提升光子透过率。这种多功能键合位点工程实现了更稳固的SAM锚定,最终制备的钙钛矿太阳能电池(光电转换效率26.6%)在65℃持续运行2800小时(ISOS-L-2标准)后仅损失4%的初始效率。

基于ITO和FTO的PSCs的平均短路电流密度(JSC)。DOI: 10.1038/s41563-025-02275-x

FTO

FTO是通过在二氧化锡(SnO?)中掺入氟元素而形成的透明导电氧化物。二氧化锡的晶体结构是金红石型(Rutile),这是一种四方晶系结构。金红石结构具有高对称性,且能够稳定地容纳掺杂元素的引入。每个锡离子(Sn??)与六个氧离子(O2?)配位,形成八面体结构,这种对称的几何排列为氟掺杂提供了较为稳定的晶格基础。

FTO在物理和化学稳定性上表现优异。其能够承受高温(通常高达600°C),而不发生显著的降解或氧化反应。这一特性使得FTO能够广泛应用于高温环境中的器件,如太阳能电池的透明电极。此外,FTO对湿气、酸碱环境的耐受性也显著优于ITO,因此在一些对材料稳定性要求较高的应用场景(如除雾玻璃、电加热窗)中,FTO表现更为出色。

作为一种透明导电材料,FTO具有相对较好的光学透明性,尤其是在可见光波段(400~700 nm)下。FTO的透明度通常能够达到85%~90%,使其能够广泛应用于太阳能电池、LED和透明加热器等光电设备中。然而,FTO的光学性能与波长密切相关。尽管在可见光区域表现良好,但其在红外光和近红外光波段(800~1500 nm)下的透过率明显下降。这一现象主要归因于自由载流子吸收效应(Free Carrier Absorption),即材料内部自由电子在特定波长下吸收光子,导致光的透过率下降。因此,FTO在应用于某些红外传感器或通信设备时可能存在一定的局限性。

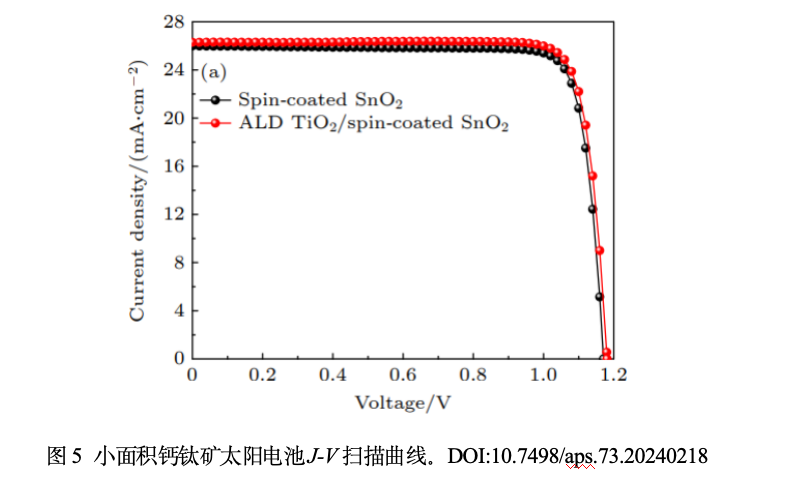

采用ALD方式在FTO衬底上预先沉积一层较薄的TiO2,之后在其上采用传统的溶液法工艺旋涂沉积SnO2纳米颗粒,构造了双层结构的电子传输层。这种策略,成功避免了FTO衬底局部突触和钙钛矿层的直接接触,抑制了电子传输层和吸光层界面处的非辐射复合,并减少了器件内的漏电通道。使得能够有效提升0.0737 cm2小面积器件的性能和良品率,并在此基础上研制出效率为24.8%(第三方认证24.65%) 的0.5 cm2大面积钙钛矿太阳电池。

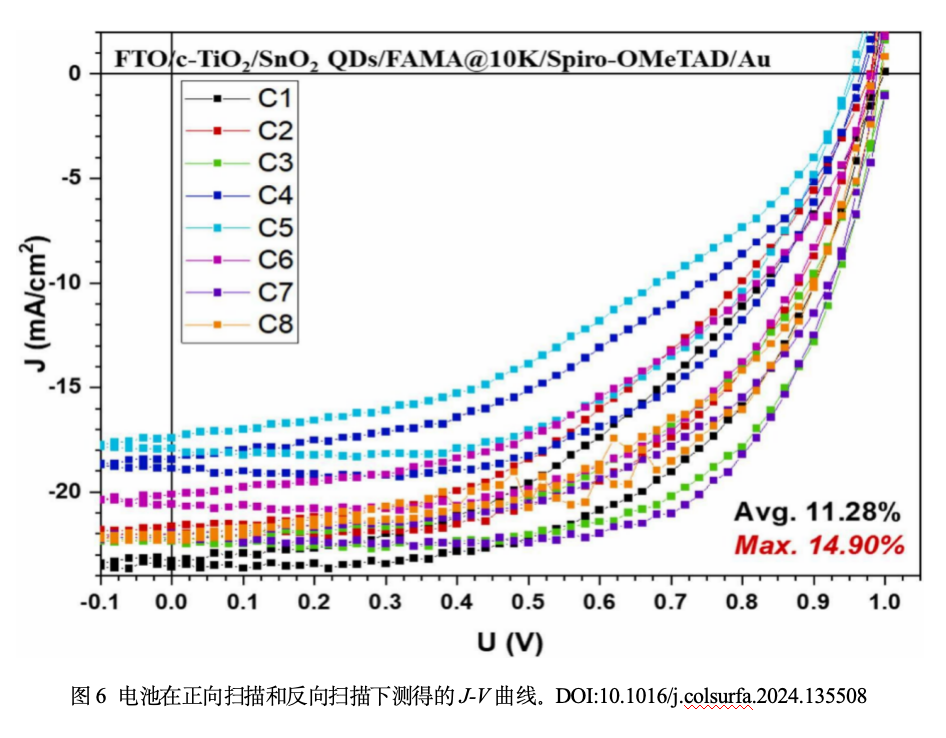

在完全相同工艺下,FTO基底上FA-MA钙钛矿薄膜晶粒更大(190 nm vs 175 nm)、薄膜更均匀,最终FTO器件PCE 14.90%,高于ITO器件的13.35%;主要得益于FTO更高雾度带来的光俘获增强。

品牌官网:www.perfemiker.cn

免费热线:400-608-7598 (座机:021-59553580)

企业QQ:4006087598

邮箱:mall@perfemiker.cn